LA

MECCANICA QUANTISTICA SU TELA

LA

MECCANICA QUANTISTICA SU TELA

L'Arte e' una manifestazione dell'intelletto del tutto complementare alla Scienza

(Leonardo da Vinci)

Nella prima meta' del 1900 l'intento di artisti e scienziati fu quello di mettere in relazione la realta' oggettiva con quella soggettiva, rendendo attiva e creativa la partecipazione dell'uomo:

chi osserva ha anche la capacita' di influenzare cio' che sta osservando.

In particolare:

In CAMPO SCIENTIFICO si ebbe, con la Meccanica Quantistica, il superamento del determinismo classico, concezione per cui in natura nulla avviene per caso, ma tutto accade secondo il principio di causalita', basato sulla relazione causa-effetto: “ad una causa precisa segue un effetto preciso e determinabile”. La Teoria Quantistica contrapponeva, al principio di causalita', il probabilismo, con i fenomeni fisici riguardanti la doppia natura della materia (onda-corpuscolo) e con il principio di indeterminazione di Heisenberg, segnando cosi' un profondo cambiamento nell'approccio relativo alla comprensione ed alla visione della realta'. Pertanto, vista l'intrinseca impossibilita' di conoscere simultaneamente e con esattezza sia la quantita' di moto, sia la posizione di una data particella subatomica, i fenomeni basilari della realta' potevano trovare una loro giustificazione solo in termini probabilistici. La materia, a livello subatomico, non poteva esistere con certezza in posti definiti, ma presentava piuttosto “tendenze ad esistere”:

orbitale

atomico.

orbitale

atomico.

Inoltre, la doppia natura della materia non dava piu' la possibilita' di costruire un'immagine mediante un modello geometrico; per cui, la struttura geometrica degli atomi, descritta dal modello planetario di BOHR, perdeva completamente forma. La realta' quantistica poteva essere descritta solo mediante l'utilizzo di modelli in grado di concepire l'Universo in termini di "informazione" piuttosto che di "materia".

In CAMPO ARTISTICO si sviluppo' un astrattismo universale, fondato sull'ambiguita' delle forme. Quindi, anche l'Arte moderna, in sincronia con la Scienza, visse un periodo di ricerca, finalizzato all'abbandono delle forme classiche basate sulla prospettiva rinascimentale.

In definitiva, in entrambi i settori, artistico e scientifico, si punto' a convalidare la fine del "Realismo” oggettivo e materialistico, favorendo la concezione di modelli scientifici capaci di concepire la realta' in termini di “pura informazione” e di scenari pittorici volti a dare nuova percettibilita' al mondo delle forme.

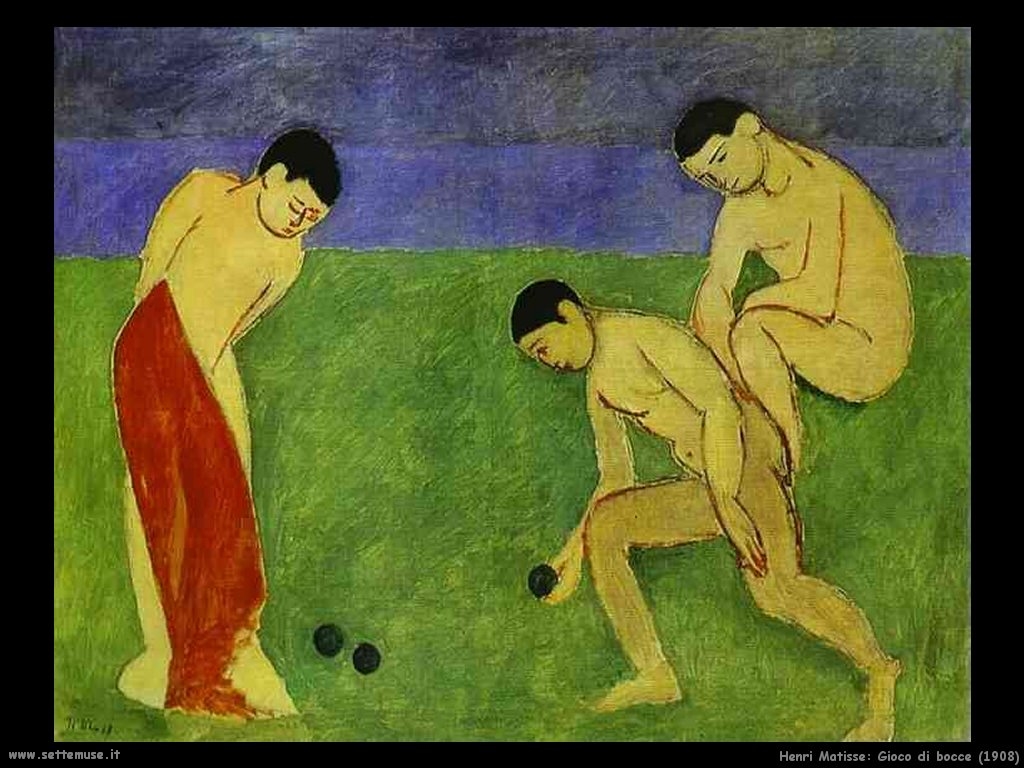

A tal proposito, sono da prendere in esame, in particolar modo, la pittura di Henri Matisse (1869-1954) e la pittura di Paul Klee (1879-1940):

Con la pittura di Henri Matisse veniva superata l'oggettivita' della forma esteriore. Egli affermava quanto segue: "Al di sotto di quella successione di istanti che costituisce l'esistenza superficiale delle cose e degli esseri, e che di continuo li modifica e li trasforma, si puo' cercare un carattere piu' vero ed essenziale, un carattere cui anche l'artista fa ricorso per dare una interpretazione piu' duratura della realta'".

A. B.

B.

A. Henri Matisse, Giocatori di bocce, 1908, The State Hermitage Museum, San Pietroburgo.

B. Henri Matisse, La musica, 1910, The State Hermitage Museum, San Pietroburgo.

Paul Klee era il pittore del colore e della luce; egli sosteneva che qualsiasi forma percepibile sottraesse informazione alla visibilita', creando indeterminazione su cio' che veniva osservato.

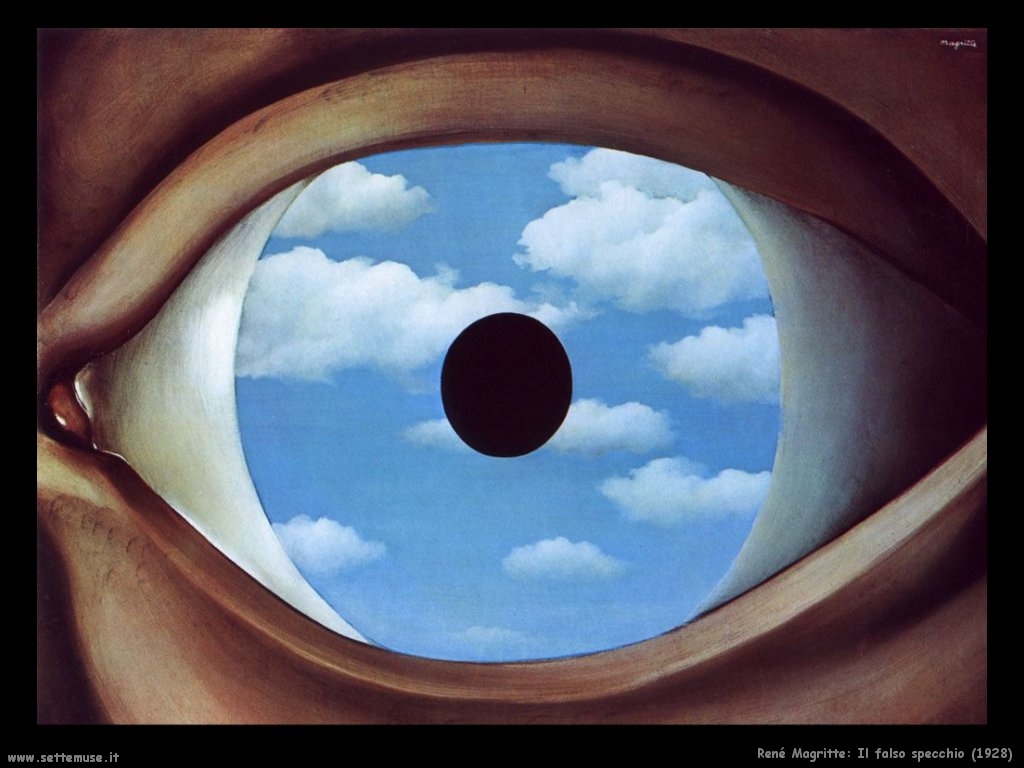

Singolari si presentano anche le opere del Surrealismo di Renè Magritte (1898-1967) e del Dadaismo di Marcel Duchamp (1887- 1968), basate su una pittura non retinica, ossia non rappresentativa dell'oggettivita' della materia, ma relazionabile ai paradossi della mente.

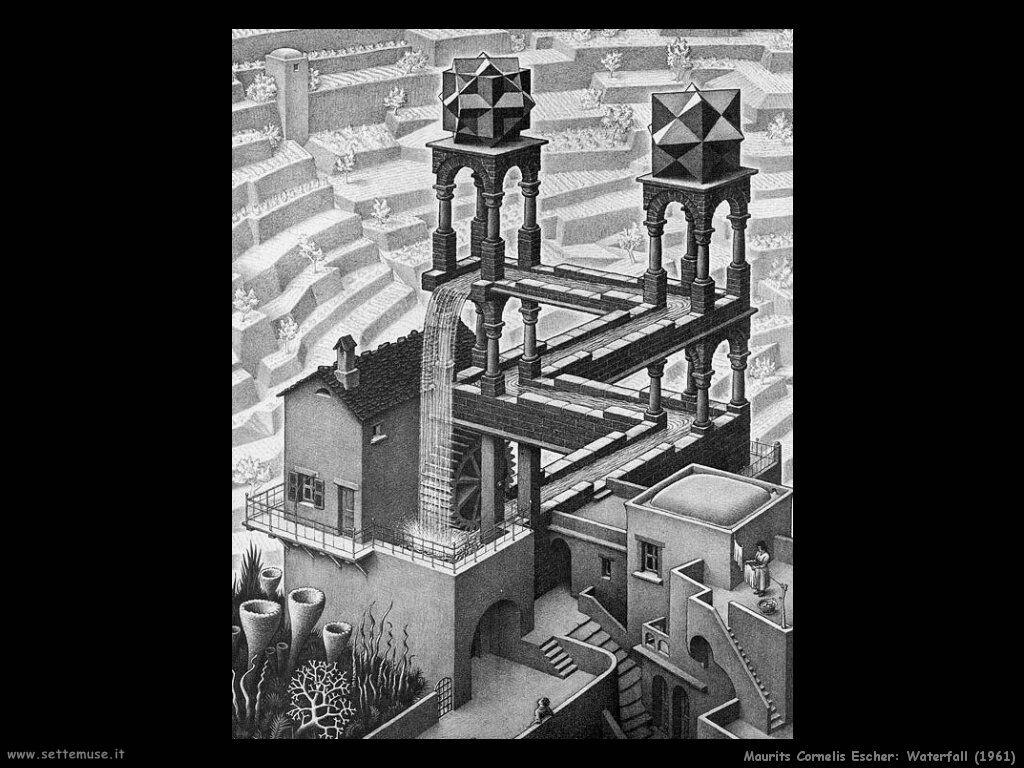

Le ambiguita' pittoriche di Maurits Cornelis Escher (1898-1972) proponevano invece nuove versioni del surreale, il cui fine non era quello di stupire, ma di indurre ad una riflessione sulla facile ingannevolezza della percezione. In tale contesto, risultano significative le opere artistiche riportate di seguito:

C. D.

D.

C. Renè Magritte, Il falso specchio, 1929, The Museum of Modern Art, New York

D. Maurits Cornelis Escher, Cascata, 1961, The Escher Museum, The Hague, The Netherlands.

Magritte nel quadro “Il falso specchio” si concentra sulla retina, la quale assume le sembianze di cio' che riflette. L'enorme occhio, in cui scorrono delle nuvole bianche sull'azzurro dell'iride, da' luogo ad un'immagine impossibile, comprensibile solo se si considera la pittura come specchio del pensiero e non della realta' esterna.

Nella litografia dal titolo “Cascata”, Escher, utilizzando una figura impossibile, conosciuta con il nome di triangolo di Penrose*, riesce a realizzare il paradossale effetto dell'acqua che “risale” nel canale. Infatti, l'acqua che esce dal mulino, magicamente torna in alto. In pratica, seguendo il percorso dell'acqua ci si ritrova inaspettatamente nella parte alta della torretta anteriore, la stessa da cui cade l'acqua verso il basso. L'effetto e' di sorpresa perche' non si e' avuta la percezione di compiere un percorso in salita e tanto meno di essere passati dalla zona posteriore a quella anteriore dell'edificio. La struttura essenziale di questa litografia presenta tre triangoli impossibili collegati tra loro. Non vi sono angoli tridimensionali nel disegno, come non ve ne sono nel triangolo impossibile di Penrose. In pratica, Escher distrae l'osservatore con l'abile uso della prospettiva presente nelle strutture della costruzione e nel paesaggio.

CONCLUSIONI

La maggior parte della pittura moderna ha riletto, in un'ottica nuova e diversa, le possibili correlazioni tra forme, colori, emozioni ed immaginario, allo scopo di superare il punto di vista oggettivo del Realismo classico, che, nell'interpretazione della realta', escludeva ogni fattore introspettivo.

Analogamente, la Meccanica Quantistica ha dato una nuova concezione alla struttura della realta' ed ha sancito la fine del "Realismo" oggettivo e materialistico, a favore di un principio "idealistico" secondo il quale gli oggetti esistono in uno stato "astratto" ed "ideale" che resta teorico finche' l'osservatore non lo rende reale.

*Il triangolo impossibile di Penrose e' un triangolo simile a quello equilatero ma, attraverso un attento esame, ci si rende conto che ogni angolo e' retto e che i tre angoli sono posti in relazione reciproca per mezzo di una disposizione spaziale impossibile nel mondo reale.

Images source of the paintings: https://www.settemuse.it